[주요뉴스]

20대때 독일 간 간호사 "가족 울까 편지도 참아, 결근하자 독일인 간호부장이 기숙사로 문병을 왔다가…" -조선닷컴

- 관리자

- 2013-01-04 10:06:44

- 조회수 : 2,771

[派獨 광부·간호사 50년 - 그 시절을 다음 세대에게 바친다]

[2] 50년전 독일로 떠난 딸들

獨 병원측이 '동백아가씨' 틀어주며 한식 차린 날

양배추 김치에 목메어 부둥켜 안고 눈물만…

라인江 기적 독일인도 '야근 악바리'에 놀라더라

그 눈물젖은 외화가 내 부모·형제·조국을 일으켜

노씨는 24세 때인 1970년 독일로 갔다. 어머니가 세상을 떠나고 아버지 사업이 실패해 '어디로든 멀리 달아나고 싶다'는 생각에 사로잡혀 있던 시절이었다. 그는 우연히 '파독 간호원(간호사) 모집'이란 신문 광고를 보고 주저 없이 떠나기로 결심했다.

처음 배치된 곳은 외항 선원 사고가 많은 항구 도시 함부르크의 시립외과병원이었다. 살이 찢어지고 뼈가 부러진 선원들이 거의 매일 들이닥쳤다. 일은 고되고, 낯선 나라에서 홀로 지내는 하루하루는 외로웠다. 그 힘든 날들을 견디기 위해 고향 전주의 풍경을 떠올리며 그림을 그리기 시작했다.

노씨가 어느 날 몸이 아파 결근하자 독일인 간호부장이 기숙사로 문병을 왔다가 그동안 그린 그림 수십점을 보게 됐다. 간호부장은 "병원에서 전시회를 열자"고 했다. 노씨는 "전시회를 열었더니 그림이 팔렸다. 내 1~2년치 연봉을 내고 그림을 사간 사람도 있었다"고 했다. 전시회가 끝나자 이번엔 병원장이 추천서를 써줘 함부르크 국립 조형예술대학 장학생으로 입학했다. 졸업 후 모교 교수가 됐고 동료 독일인 교수와 결혼했다. 1982년 고(故) 백남준의 주선으로 고국에서 첫 개인전을 연 이후 여러 차례 전시회도 열었다.

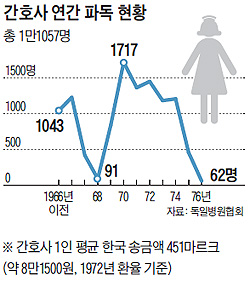

정부 통계에 따르면 사업이 본격 시작하기 전 민간 차원에서 떠난 간호사까지 포함해 1만1057명이 당시 독일로 갔다. 현직 간호사를 비롯해 단기 교육을 받은 간호조무사들이 독일 각급 병원에서 일했다. 간호사는 야근이 많아 독일 여성들 사이에서도 힘든 직업으로 통했다.

4남매의 장녀인 윤씨는 "아버지가 양복점을 하다가 진 빚을 갚아야 했고, 동생들 학비도 대야 했다. 힘들다는 생각을 할 틈이 없었다"고 했다. 화가 노은님씨도 "김치 담그기 위해 양배추 사는 돈을 제외하곤 거의 전액을 부모님께 보냈다"고 했다. 노씨는 "돈을 보내면서 외로운 심정을 편지로 써서 보냈는데 가족이 내 편지 읽으며 운다는 걸 알고는 돈만 보냈다"고 했다.

독일인들은 처음엔 "한국 간호사들은 돈 욕심이 많은가보다"고 했다. 하지만 한국 간호사들이 죽기 살기로 일하며 번 돈을 가족들 생활비로 보내거나 자신의 미래를 위해 투자한다는 것을 알고는 놀라워했다.

하지만 차별에 대한 설움은 없었다. 한국에서 간호사 생활을 하다 독일로 간 백정신(68)씨는 "파독 간호사는 독일인 간호사와 똑같은 대우를 받았다. 외국인 차별 같은 것은 없었다"고 했다. 베스트팔렌 소아과병원에서 근무했던 황보수자(71)씨는 "독일 간호사보다 인간적으로 못한 대접을 받는다는 생각은 한 번도 들지 않았다"고 했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.